敷金とは?

敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭です(民法622条の2第1項かっこ書き)。分かりやすく言えば、賃借人が賃料不払いや原状回復をしない場合に備えて、あらかじめ賃貸人が預かっておくお金です。もし、契約終了後、明渡しまでに、未払い賃料や原状回復にかかるお金がないのであれば、預かったお金(敷金)は全額、賃借人に返還されます。一方、未払い賃料が原状回復に必要が費用があれば、敷金から、その分を差し引いて、その残額を賃借人に返還します。

敷金契約

そして、敷金を交付する合意は、賃貸借契約とは別個の契約です。そのため、敷金契約のみを合意解約することも可能です(東京地判平20.5.21)。また、敷金は、賃貸借契約締結と同時または締結前に交付されることが一般的であるが、賃貸借契約締結後に支払う旨の合意も有効です。

敷金の額

敷金の額は、当事者の合意によって決められます。一般に、賃貸借の存続期間、目的物の種類、用法、賃借人の資力などが考慮され、債権担保の目的に照らして適当な金額かどうかなどが考慮され、敷金の額が決定されている(東京地判昭48.1.26)。そして、敷金の積み増しや一部返還については、当然に認められるものではなく、賃貸借契約にその旨が定められているなどの合意があれば、請求できます(東京地判平元.11.10)。

敷金によって担保される債務

敷金によって担保される賃借人の債務は、賃貸借契約から生じる一切の債務です。つまり、賃料の不払いや、賃借人が負担すべき原状回復費用、賃借人が勝手に行った工事の復旧費などが、敷金によって担保(保証)されます。そして、これらの債務(お金)は、賃貸借存続中に生じた債務だけでなく、賃貸借の終了した後明渡しまでに賃貸借契約に基づいて生ずる一切の債務が含まれます。つまり、賃貸借契約が終了しても明渡しがなされない場合には、明渡しまでの使用分が「賃料相当額の使用損害金」として発生し、これも、敷金で担保(保証)される債務に含まれます(最判昭48.2.2)。

敷金返還と明渡しの順序

敷金返還請求権は、契約が終了し、賃借人が賃貸住宅の明渡しを完了したときに発生します。分かりやすく言えば、敷金の明渡しが先で、その後、敷金の返還請求ができます(最判昭49.9.2、民法622条の2第1項1号)。言い換えると、賃借人は、敷金返還請求権をもって明渡しにつき同時履行の抗弁とすることはできません。分かりやすく言えば、賃借人は「敷金を返してくれないから、建物の明け渡しを拒否します!」と主張することはできません。

敷金の相殺

賃貸人は、賃借人が債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます(民法622条の2第2項前段)。分かりやすく言えば、もし、賃借人が賃料を支払わない場合、預かっている敷金を使って、賃料に充てることができるということです。賃貸人からは、賃料不払い等の事由が発生すれば、いつでも任意に敷金をこれに充てることが可能です。

注意点

契約終了時の敷金の返還

建物賃貸借契約が終了し、賃借人が明渡しを完了したとき、賃借人は賃貸人に対して敷金の返還を請求することができます。敷金返還に際しては、賃借人が賃貸人に対して敷金により担保される債務を負担している場合(未払い賃料などがある場合)、敷金はこの債務(未払い賃料)に当然に(自動的に)充てられ、敷金の返還請求権は残額についてのみ発生します。賃貸人が敷金充当の意思表示をすることなく、当然に相殺されます(大判大15.7.12、大判昭7.11.15、大判昭10.2.12)。

ちなみに、この内容は、「賃貸住宅標準契約書」にも記載されています。

敷金の返還に関し、賃貸人は、物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を賃借人に返還しなければならない。ただし、明渡時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる賃借人の債務の不履行が存在する場合には、賃貸人は、その債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする(第6条3項)。

敷引特約の効力

敷引特約とは、賃貸借終了時に敷金から一定金額(敷引金)を返還しない旨の合意です。分かりやすく言えば、「預かった敷金の一部または全部は返還しませんよ!」という特約です。この敷引特約は、通常損耗等の補修費用として高額すぎる場合、消費者契約法10条により無効となります。一方、高額でなければ有効です(最判平23.3.24)。

敷引特約の具体例

月額賃料9万6,000円、保証金(敷金)40万円、敷引額は契約締結から明渡しまでの経過年数に応じて18~34万円であった。明渡し時に敷引額21万円として控除されたところ、敷引金の額が賃料月額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていること、契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには、賃借人は礼金等の一時金を支払う義務を負っていないことなどから、敷引きは有効とされました(最判平23.3.24)。

敷金返還請求権の譲渡

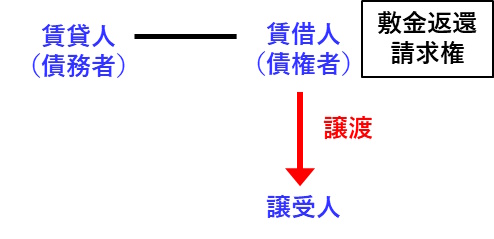

敷金返還請求権は「債権」です。債権とは、債務者に対して一定事項を請求できる権利で、敷金返還請求は、賃借人(債権者)が、賃貸人(債務者)に対して「敷金を返還してください!」と請求できる権利(債権)です。そして、債権は、原則、譲渡することができます(民法466条1項)。そのため、敷金返還請求権も、第三者(譲受人)に譲渡することが可能です。敷金返還請求権が譲渡された場合には、賃貸借が終了し、明渡し完了後に、譲受人は敷金返還請求権を取得します。

実務的には、敷金返還請求権については、譲渡禁止の特約が設けられていることが多いですが、債権は譲渡禁止特約が付いていても債権譲渡は有効に行えます(民法466条2項)。そのため、讓渡禁止の特約が付いている敷金でも、譲渡が可能であり、敷金返還請求権の譲渡は有効です。しかし、債権の譲受人(債権をもらった人)が、譲渡禁止特約について悪意又は重過失である場合、譲受人を保護する必要性は低いため、債務者(賃貸人)は、譲受人に対して、その債務の履行(敷金の返還)を拒むことができます。一方、讓受人が善意かつ無重過失であれば、賃貸人は敷金の譲受人に敷金(債務を差し引いた分の残額)を支払わなければなりません(返還しないといけない)。

供託

ただ、譲渡禁止特約の敷金返還請求権が譲渡された場合、賃貸人からは、債権の譲受人に悪意や重過失があるのかどうかを知ることは困難です。そこで、賃貸人には、敷金を法務局に供託をする方法が認められています。供託をした賃貸人は、遅滞なく、譲渡人および譲受人に供託の通知をしなければなりません(民法466条の2第2項)。供託後、譲受人は、法務局に行って、供託された金銭について、還付請求することができます(民法466条の2第3項)。

敷金返還請求権の質入れ

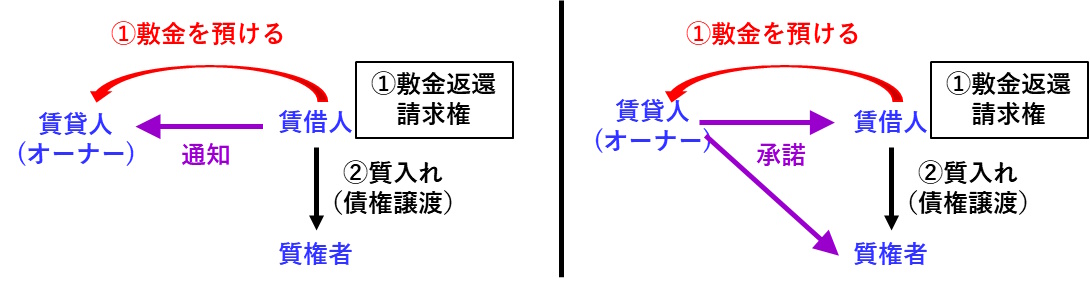

債権には、質権を設定するはできます(民法362条1項)。そのため、敷金返還請求権を質入れすることも可能です。「敷金返還請求権の質入れ」とは「敷金返還請求権に質権を設定すること」です。敷金返還請求権に質権を設定した場合、質権者が下記2つのいずれかを満たす場合、対抗要件を備え(民法364条、467条1項)、質権者は、債務者から直接に債権を取立てることができます(民法366条1項)。

- 譲渡人(賃借人)から債務者(賃貸人)への通知

- 債務者(賃貸人)が、譲渡人(賃借人)もしくは譲受人(質権者)に承諾

敷金返還請求権の差押え

賃借人の債権者Aが、賃借人から債権回収を行うために、「賃借人の敷金返還請求権」を差し押さえることがあります。この差押えも有効です。そして、金銭債権(敷金返還請求権)を差し押さえた債権者Aは、債務者(賃貸人)に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したとき、自ら債権の取立てを行うことができます(民事執行法155条1項本文)。敷金返還請求権につき差押債権者Aから取立てがなされた場合、賃貸借契約の継続中など、敷金返還義務が賃貸人Cに発生していない場合、賃貸人Cは、敷金の支払義務はありません。また、完了時に、未払賃料等、敷金により担保(保証)される債務があれば、敷金は当然にこの債務に充てられます。そのため、賃貸人Cは、債務を差し引いた後の残額を差押債権者Aに支払えばよいです。

転付命令

AがBにお金を貸していて、貸金債権を有していたとします。その後、敷金返還請求権を差し押さえて、貸していたお金は返さなくていいから、差押債権(敷金返還請求権)を、差押債権者Aに移転させてください!と裁判所に求めることができます。これによって、裁判所は、「敷金返還請求権をAに移転させます!」と命令することができます(民事執行法第159条)。この命令を「転付命令」といいます。もし、譲渡禁止特約が付いている敷金返還請求権であっても転付命令は可能です(最判昭45.4.10)。

ただし、賃借人による賃貸住宅の明渡完了前は、賃借人の債権者Aが転付命令を受けたとしてもその命令は無効です。なぜなら、敷金返還請求が発生していないためです。一方、敷金返還請求権発生後であれば、転付命令は有効です。

譲渡禁止特約付きの敷金返還請求権が強制執行された場合

譲渡禁止特約が付いている敷金返還請求権について、差押権者が強制執行がなされた場合どうなるか。まず、差押権者が譲渡禁止特約について「知っていた(悪意)」、または「重大な過失によって知らなかった(重過失)」場合、差押権者を保護する必要性は低いため、債務者(賃貸人)は、敷金の返還を拒むことができます。(民法466条の4第2項)。一方、差押権者が譲渡禁止特約について、善意であって無重過失(善意無重過失)の場合、差押権者を保護し、賃貸人は敷金の支払いを拒むことはできず、差押債権者に対抗できません。